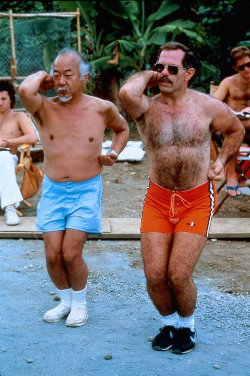

Dieci anni fa un'insufficienza renale strappava alla vita un'icona degli anni '80. Noriyuki Morita, anche noto come Pat Morita, certamente ha meritato l'ingresso nell'olimpo della cultura pop con la sua interpretazione del maestro Keisuke Miyagi nella fortunata serie The Karate Kid. Inutile rivangare la trama del film, si tratta infatti di una pellicola ancora molto conosciuta e molto trasmessa in televisione e che ancora oggi suscita entusiasmo ed interesse, nonché empatia per il giovane Daniel LaRusso, apprendista del flemmatico maestro giapponese che lo istruisce nella vera via del Karate.

Dieci anni fa un'insufficienza renale strappava alla vita un'icona degli anni '80. Noriyuki Morita, anche noto come Pat Morita, certamente ha meritato l'ingresso nell'olimpo della cultura pop con la sua interpretazione del maestro Keisuke Miyagi nella fortunata serie The Karate Kid. Inutile rivangare la trama del film, si tratta infatti di una pellicola ancora molto conosciuta e molto trasmessa in televisione e che ancora oggi suscita entusiasmo ed interesse, nonché empatia per il giovane Daniel LaRusso, apprendista del flemmatico maestro giapponese che lo istruisce nella vera via del Karate.

Californiano di nascita, a soli trent'anni Noriyuki Morita fu il primo nippo-americano a lavorare a Las Vegas come attore e intrattenitore. Verso la fine degli anni '60 iniziò a cimentarsi nel cinema, attività dalla quale ebbe anche importanti riconoscimenti. Oltre all'interpretazione del maestro Miyagi, Pat Morita ricoprì il ruolo del primo Arnold in Happy Days. Inoltre, parlava correntemente l'inglese americano senza inflessione, tuttavia fingeva di proposito un accento orientale per dare ai suoi personaggi un aspetto più esotico.

Il ruolo che lo elevò agli onori negli anni '80 rimane però il maestro Miyagi. Pat Morita non conosceva il Karate, né aveva mai studiato alcuna arte marziale. Nelle coreografie del film era supportato dal maestro Pat E. Johnson, nono dan di Tang Soo Do e profondo conoscitore delle arti marziali orientali. Pat si limitava a imparare lo stetto necessario per le sequenze previste dal copione, il suo aspetto di anziano e saggio maestro faceva il resto del lavoro.

Il ruolo che lo elevò agli onori negli anni '80 rimane però il maestro Miyagi. Pat Morita non conosceva il Karate, né aveva mai studiato alcuna arte marziale. Nelle coreografie del film era supportato dal maestro Pat E. Johnson, nono dan di Tang Soo Do e profondo conoscitore delle arti marziali orientali. Pat si limitava a imparare lo stetto necessario per le sequenze previste dal copione, il suo aspetto di anziano e saggio maestro faceva il resto del lavoro.

Questo film contribuì a plasmare negli anni '80 il mito del vecchio saggio depositario di un'antica tradizione di arti marziali, capace di imprese fuori dal comune. La sua figura sembra ispirata al Pai Mei, o sopracciglio bianco, uno dei cinque leggendari monaci Shaolin che nel 1600 riuscirono a fuggire dal tempio in fiamme e portarono le arti marziali nel mondo.

I suoi metodi di insegnamento e le sue mosse come la tecnica della gru, sebbene poco credibili, furono i pilastri di tutta una mitologia che in quegli anni alimentò l'interesse verso le arti marziali. Naturalmente non fu lui ad inventare questo mito, ma la sua faccia è oggi automaticamente associata ad esso e tutti lo ricordano per questo.

Al di là della finzione, i messaggi che Pat Morita ci ha forse involontariamente trasmesso sono i valori autentici per chi pratica le arti marziali. Il rispetto per la vita, il combattimento solo come ultima risorsa, ma soprattutto lo studio delle arti marziali come un cammino per migliorare se stessi e per superare le proprie paure. Un cammino che nella realtà è molto lungo, che però nel film viene ridotto a pochi mesi per questioni pricipalmente pratiche.

Un altro valore importante per chi studia le arti marziali è l'assiduità. La pratica quotidiana e ripetitiva degli esercizi è l'unico modo per entrare in intima connessione con la tecnica, fino a raggiungere la perfezione. E la perfezione è ciò che scaccia le paure perché ci rende consapevoli delle nostre capacità e sicuri di noi stessi. Tutti ricordano gli estenuanti allenamenti di Daniel LaRusso che lava auto, dipinge staccionate e leviga pavimenti e di quando stanco di fare il servo minaccia di andarsene. E' proprio allora che capisce che la pratica quotidiana lo ha portato molto oltre rispetto a dove pensava di essere arrivato.

Prima di Pat Morita le arti marziali erano il Kung Fu e il Jeet Kune Do di Bruce Lee. L'urlo di Chen infiammava i cuori di giovani che vedevano le sue prodezze atletiche sugli schermi, ma Chen era anche guerriero spietato con i nemici. I ninja, i misteriosi combattenti celati da maschere esotiche, che compivano gesti al limite del fanatismo e della trascendenza, erano l'immagine di un mondo artefatto e inaccessibile. Miyagi invece ci ha mostrato il volto umano delle arti marziali.

Prima di Pat Morita le arti marziali erano il Kung Fu e il Jeet Kune Do di Bruce Lee. L'urlo di Chen infiammava i cuori di giovani che vedevano le sue prodezze atletiche sugli schermi, ma Chen era anche guerriero spietato con i nemici. I ninja, i misteriosi combattenti celati da maschere esotiche, che compivano gesti al limite del fanatismo e della trascendenza, erano l'immagine di un mondo artefatto e inaccessibile. Miyagi invece ci ha mostrato il volto umano delle arti marziali.

Negli anni che seguirono si perse forse di vista il vero spirito delle arti marziali. Il Giappone e la Cina avevano già detto tutto e le nuove discipline venivano ricercate in paesi più esotici come la Thailandia. Il Muai Thai, o boxe thailandese, veniva esibito come arte marziale superiore alle altre perché più violenta e più aggressiva. Nella fiction questa disciplina veniva dipinta come un'addestramento atto a forgiare un guerriero incapace di sentire dolore e pronto a tutto pur di vincere. A questo punto viene meno il senso del cammino per il raggiungimento della perfezione e dell'equilibrio interiore, tipico delle arti marziali giapponesi.

Nel decennio successivo assistemmo ad un nuovo cambiamento con l'avvento delle MMA, Mixed Martial Arts. Già il nome inglese fa capire che il Giappone c'entra ben poco. MMA è un sistema di combattimento e non un arte marziale che mischia elementi di varie discipline, prendendo da ciascuna quanto di più utile per lo scopo: picchiare. Delle antiche arti marziali resta solo la parola Arts.

Nel decennio successivo assistemmo ad un nuovo cambiamento con l'avvento delle MMA, Mixed Martial Arts. Già il nome inglese fa capire che il Giappone c'entra ben poco. MMA è un sistema di combattimento e non un arte marziale che mischia elementi di varie discipline, prendendo da ciascuna quanto di più utile per lo scopo: picchiare. Delle antiche arti marziali resta solo la parola Arts.

L'evoluzione non si ferma qui. Oggi non si parla più di arti marziali ma di sistemi di combattimento ravvicinato, come il Krav Maga, che di arte purtroppo non hanno più niente. Krav Maga in israeliano significa combattimento ravvicinato e si compone di tutta una serie di tecniche molto spicciole per liquidare un avversario definitivamente, in poco tempo e prima che diventi offensivo. E' sicuramente uno strumento utile in ambienti di guerriglia o per l'antisommossa, scopi per cui è stato concepito, ma diventa una inutile esibizione di violenza se ne usassimo le tecniche per uccidere o rendere permanentemente invalido uno scippatore.

Le arti marziali erano basate su un codice di comportamento, il Bushido, e richiedevano molta disciplina e autocontrollo. Basti pensare al Kenjutsu o allo Iaido, in cui la tecnica era portata all'esasperazione. Lo scontro poteva concludersi dopo il primo colpo sferrato e la vittoria andava al combattente tecnicamente superiore. A volte bastava solo sfoderare la spada per stabilire chi dei due contendenti fosse superiore. Iai significa appunto estrazione (della spada) e Do è il termine che indica la via intesa come un lungo cammino per la ricerca della perfezione. L'avversario ammetteva la sconfitta in quanto riconosceva la superiorità del vincitore, senza il bisogno di esibire la forza.

Le arti marziali erano basate su un codice di comportamento, il Bushido, e richiedevano molta disciplina e autocontrollo. Basti pensare al Kenjutsu o allo Iaido, in cui la tecnica era portata all'esasperazione. Lo scontro poteva concludersi dopo il primo colpo sferrato e la vittoria andava al combattente tecnicamente superiore. A volte bastava solo sfoderare la spada per stabilire chi dei due contendenti fosse superiore. Iai significa appunto estrazione (della spada) e Do è il termine che indica la via intesa come un lungo cammino per la ricerca della perfezione. L'avversario ammetteva la sconfitta in quanto riconosceva la superiorità del vincitore, senza il bisogno di esibire la forza.